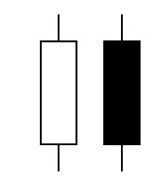

株価の値動きを見るためのチャートは、ラインチャートやバーチャートなど様々な種類がありますが、日本で発明され、多くのトレーダーに愛用されているもののが「ローソク足」です。

株価の値動きを見るためのチャートは、ラインチャートやバーチャートなど様々な種類がありますが、日本で発明され、多くのトレーダーに愛用されているもののが「ローソク足」です。

ローソク足はその形がろうそくの形に似ていることからその名が付けられ、その起源は江戸時代の米相場にまで遡ります。

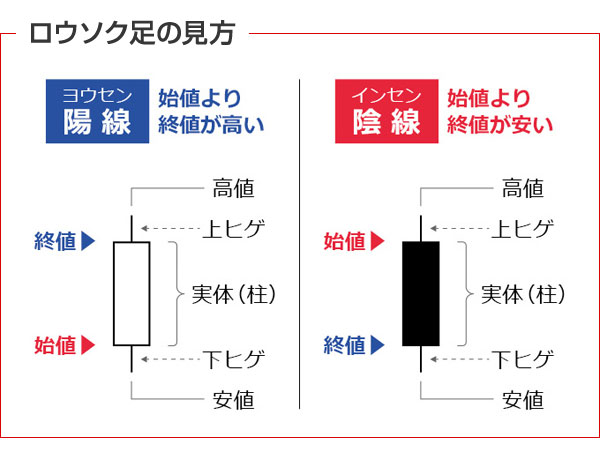

このローソク足は、ある一定期間(1分、1時間、1日、1週間、1ヶ月、1年など)の始値(はじめね)、終値(おわりね)、高値(たかね)、安値(やすね)の、4つの価格情報(四本値)がひと目でわかるようになっています。

【ローソク足から分かる価格情報(四本値)】

始値・・・一定期間内の最初についた価格のこと

終値・・・一定期間内の最後についた価格のこと

高値・・・一定期間内で最も高い価格のこと

安値・・・一定期間内で最も安い価格のこと

例えば、期間を1日と設定した場合のローソク足には、その日の最初についた価格と、最後についた価格、またその日の最高値と最安値が1本のローソク足で表され、そのローソク足のことを「日足(ひあし)」と呼びます。

他に、もしそれが週単位の場合は「週足(しゅうあし)」、月単位の場合は「月足(つきあし)」、また5分という短い期間の場合は「5分足(5ふんあし)」などと呼びます。

株の長期保有を検討している人は月足チャートを、デイトレードを行う人は分足チャートなど、それぞれの目的によってローソク足を使い分けています。

では、実際にローソク足で、どのように四本値を表しているのか説明します。

始値より終値が高い場合は、実体(柱)の色が白くなり「陽線」と呼びます。逆に、始値より終値が低い場合は、実体(柱)の色が黒くなり「陰線」と呼びます。(※白と黒以外にも赤と青、赤と白などで色分けする場合があります。)

では、次にわかりやすいように価格の例を挙げて説明します。

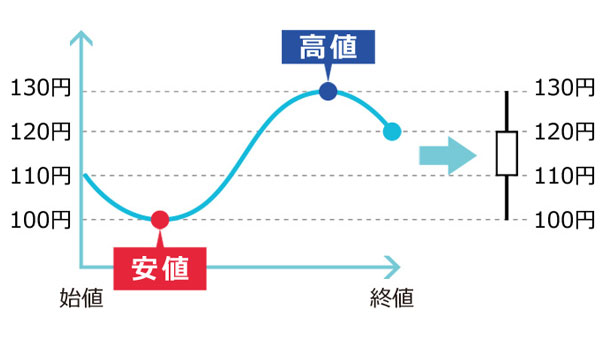

始値から価格が上がっていく陽線のローソク足例

上の図の価格変動を例に説明します。

相場の流れ

始値:110円 → 安値:100円 → 高値:130円 → 終値:120円

この期間の始値が110円で、終値が120円と価格が上がっているので、実体が白い陽線になります。次に高値と安値を見ると、実体で示した110~120円の間から両方ともはみ出しているので、安値の100円まで下ヒゲが伸び、高値の130円まで上ヒゲが伸びます。

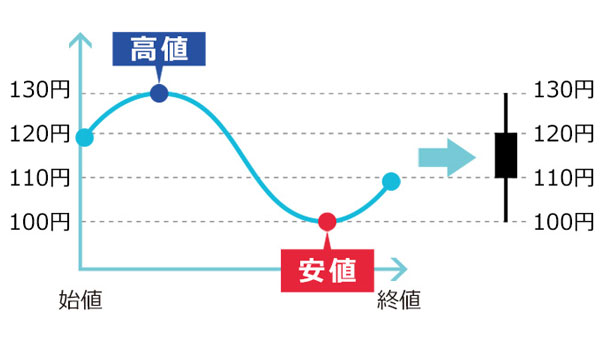

始値から価格が下がっていく陰線のローソク足例

次は、上の図の価格変動の場合について説明します。

相場の流れ

始値:120円 → 高値:130円 → 安値:100円 → 終値:110円

この期間の始値が120円で、終値が110円と価格が下がっているので、実体が黒い陰線になります。次に高値と安値を見ると、実体で示した110~120円の間から両方ともはみ出しているので、安値の100円まで下ヒゲが伸び、高値の130円まで上ヒゲが伸びます。